2021年から2022年にかけて、世界は「NFTブーム」という名の巨大な投機熱に浮かされていた。デジタルデータに唯一無二の価値が付与され、億単位の値が付くアート作品が次々と生まれる狂騒。それは、金融資本主義がデジタル空間にまでその触手を伸ばしきった、ひとつの極点であったと言えるだろう。

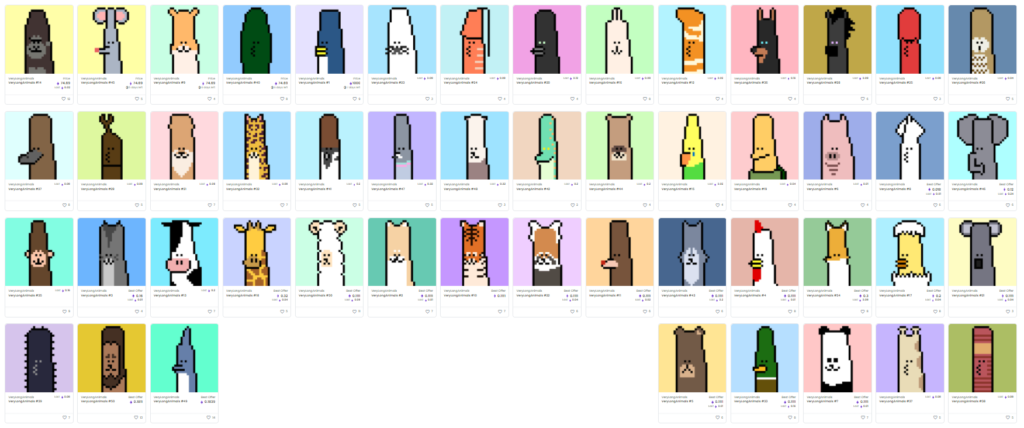

しかし、その熱狂が最高潮に達し、やがて緩やかな黄昏を迎え始めた2022年3月。日本の片隅で、全く異質な「熱」が生まれつつあった。ベリロン――お世辞にも洗練とは言えない「顔の長い動物」たちの勃興は、あのブームの本質と、それに乗り切れなかった私たちの渇望を、残酷なまでに映し出していたのである。

投機熱へのアンチテーゼとしての「国」

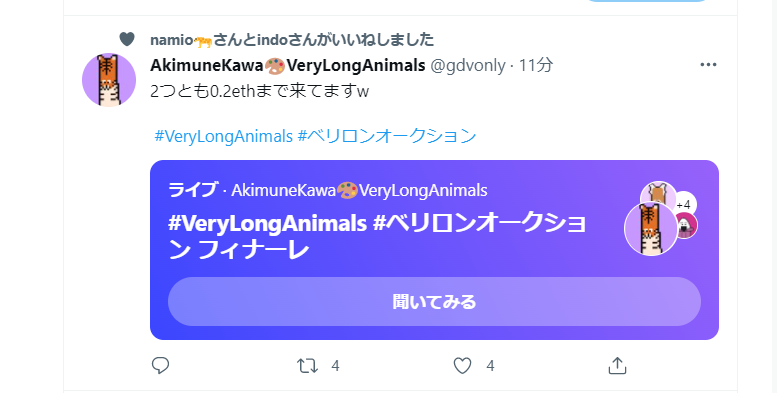

グローバルなNFTブームが、一部の富裕層と投機家たちによるマネーゲームの様相を呈していたのに対し、ベリロンが差し出したのは「コミュニティ」という、ある種ひどく泥臭い価値だった。そこでは、画像の希少性や価格の高騰が第一義的な意味を持つのではない。ただ、その奇妙な「長さ」を共に愛で、二次創作に興じ、デジタル空間に生まれた「国」の国民であるという、**共通の幻想(フィクション)**を分かち合うこと自体が価値とされた。

これは、投機熱への明確なアンチテーゼに他ならない。誰もが「億り人」になれるわけではないという冷徹な現実を前に、人々は金銭的価値とは異なる承認の回路を求めたのだ。2022年から2023年にかけて、ブームの終焉を肌で感じ始めた人々にとって、この「国」は投機に疲弊した魂の避難所であり、資本の論理から解放された祝祭空間として機能したのである。

「無用」であることの承認

思い出さねばならない。あの時期、私たちはパンデミックが常態化した社会の閉塞感の中にいた。ベリロンの勃興は、こうした社会的背景と無縁ではない。何者かであり、役に立つことを絶えず要求される現実社会の圧力。その中で、ただ顔が長いだけで、何の実用性も持たない動物たちの存在は、私たちに「無用であることの豊かさ」を再認識させた。

何かの役に立つ必要はない。ただそこに存在するだけで、コミュニティの一員として柔らかな肯定感が得られる。ベリロンが示したこの関係性は、機能不全に陥りつつある家族や企業に代わる、新しい「居場所」の可能性を垣間見せた。ブームが去り、多くのNFTプロジェクトがその価値を失っていく2023年にかけても、この共同体が一定の熱量を保ち得たのは、その根幹が投機ではなく、現代人の根源的な孤独に根差していたからに他ならない。

熱狂は過ぎ去り、NFTという言葉自体もかつての輝きを失った。しかし、2022年3月から2023年にかけてベリロンが描き出した軌跡は、私たちに重要な問いを突きつけている。資本主義の熱狂の果てに、私たちはどのような繋がりを求め、何を「価値」と信じるのか。あの顔の長い動物たちの静かな眼差しは、今なお、その答えを私たちに問い続けているかのようだ。