人工知能の概念的なルーツは、人間の思考過程を論理的な記号操作として捉えようとした古代ギリシャの哲学者アリストテレスにまで遡ることができます。しかし、現代につながる学問分野「人工知能(AI)」が明確に定義され、その研究が本格的に始まったのは、1956年に米国ダートマス大学で開催された歴史的な会議がきっかけでした。

『スター・ウォーズ』のC-3PO、ニアオートマタのように、人工知能は数多くの映画やゲームなどのエンターテイメント作品に登場し、私たちにとって身近な存在となりました。こうした想像の世界と並行して、現実世界におけるAI研究は、コンピュータ技術の発展という土台の上で着実に進歩を遂げてきたのです。

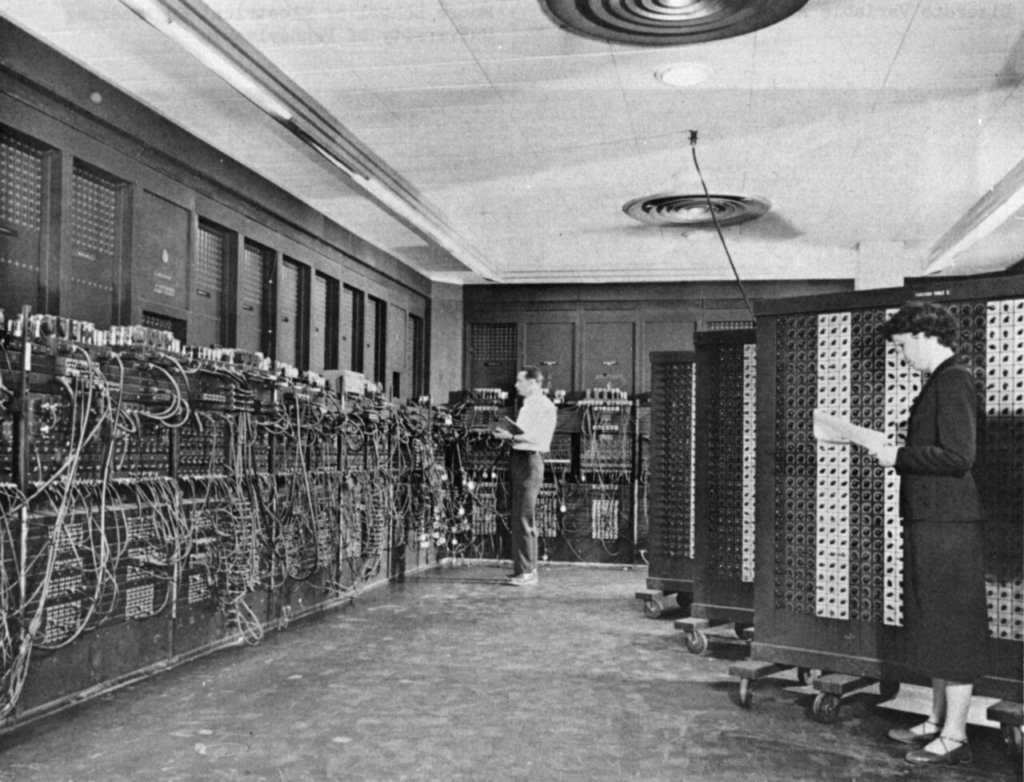

このようにAIが実用化され始めた背景には、コンピュータ技術の発展があり、その歴史はAIの歴史そのものと言えるでしょう。世界初のコンピュータとされるENIACが1946年に開発されてから約80年。数十万年という人類の壮大な歴史から見れば、この時間はまだ「黎明期」に過ぎません。

私たちは、変化の激しい時代にいるからこそ、焦る必要はないのかもしれません。むしろ、AIの歴史がまだ始まったばかりだという大きな視点を持ち、ゆったりと向き合っていく姿勢が大切です。

重要なのは、現在のAIが万能かどうかを問うことではありません。私たちが「この先、数世紀にわたって続くかもしれないAI黎明期の、まさにその始まりの時代を生きている」という事実を理解し、その未来を共に模索していくことなのです。

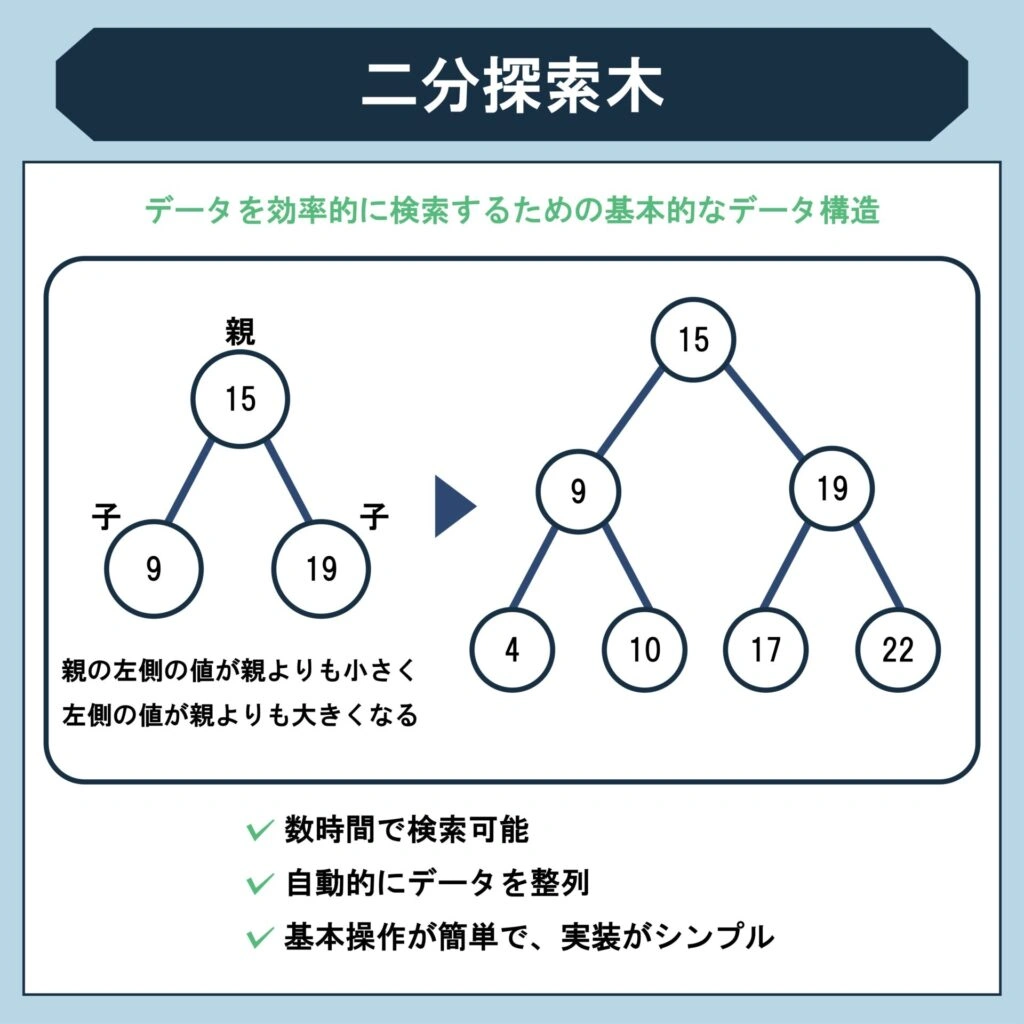

第1次AIブーム(1950年代後半~1960年代):《推論》と《探索》の時代

記念すべき第1次AIブームの中心にあったのは、「推論」と「探索」というアプローチでした。これは、明確なルールが定められた世界で、コンピュータに“考えさせる”試みです。

この時代のAIが得意としたのは、迷路の脱出、数学の定理証明、簡単なパズルといった、いわば「閉じた世界」の問題でした。例えば、あらゆる選択肢を樹形図のように展開し、その中から最適解を探し出す「探索木(たんさくぎ)」といった技術が開発されました。特定の限定的な問題においては人間を凌駕する性能を見せ、「コンピュータが人間を超える日も近い」と、社会は大きな期待を寄せました。

しかし、その夢は長くは続きません。このアプローチは、現実世界が持つ「複雑さ」という壁に阻まれてしまいます。ルールが明確な「トイ・プロブレム(おもちゃの問題)」は解けても、現実の問題にはまったく歯が立たなかったのです。

最大の壁は「組み合わせ爆発」でした。例えばチェスのようなゲームでは、盤面の組み合わせが指数関数的に増加するため、当時のコンピュータ性能ではすべてのパターンを計算しきれませんでした。また、「カラスは黒い」「火は熱い」といった人間の持つ「常識」をAIに教えることのあまりの難しさも浮き彫りになります。

これらの課題を乗り越えられず、AI研究への期待と資金は急速に冷え込み、1970年代には最初の「AI冬の時代(AI Winter)」が訪れることになります。

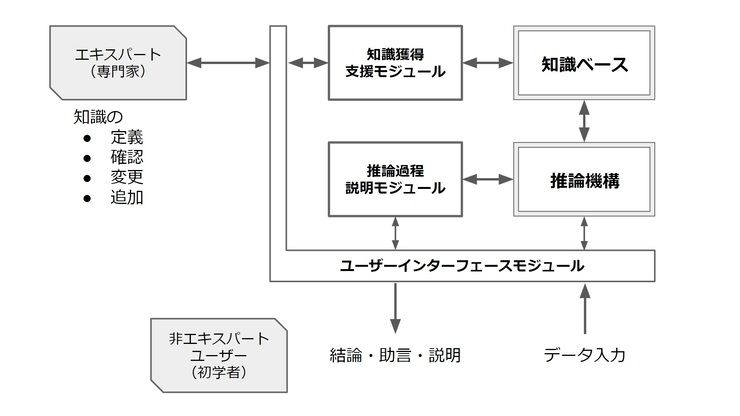

第2次AIブーム(1980年代):《エキスパートシステム》の時代

典型的なエキスパートシステムの構成例(詳説 人工知能、著:上野晴樹、p.17)

冬の時代を経て、1980年代にAIは再び息を吹き返します。第2次ブームの主役は、「エキスパートシステム」です。

これは、特定の専門分野に特化し、専門家の「知識」をコンピュータに組み込むことで、専門家のように推論や判断を行うシステムです。例えば、病気の診断を支援する医療システムや、金融取引に関するアドバイスを行うシステムなどが実用化され、ビジネスの世界で大きな注目を集めました。

このブームを技術的に支えたのが「知識表現(ナレッジ・リプリゼンテーション)」です。専門家の知識を「もし~(IF)ならば、~である(THEN)」というIF-THENルールの形式で大量に記述し、知識データベースを構築。これを元にAIが専門的な判断を下すことを可能にしました。日本では、国家プロジェクトとして「第五世代コンピュータプロジェクト」が立ち上がるなど、世界中で開発競争が激化しました。

しかし、エキスパートシステムにも限界が見え始めます。

- 知識獲得のボトルネック:専門家が持つ膨大な知識や、言語化が難しい「勘」や「経験則」といった暗黙知を、すべてルールとして記述する作業は困難を極めました。

- 柔軟性の欠如:ルールベースであるため、想定外の事態や例外的な状況に全く対応できませんでした。

- 高すぎる維持コスト:知識は古くなるため、常に最新の状態に保つ必要がありましたが、そのメンテナンスに莫大な手間と費用がかかりました。

これらの課題から、エキスパートシステムは一部での成功に留まり、再びAIへの期待はしぼんでいきます。1990年代半ば、AIは2度目の長い冬の時代を迎えることになったのです。

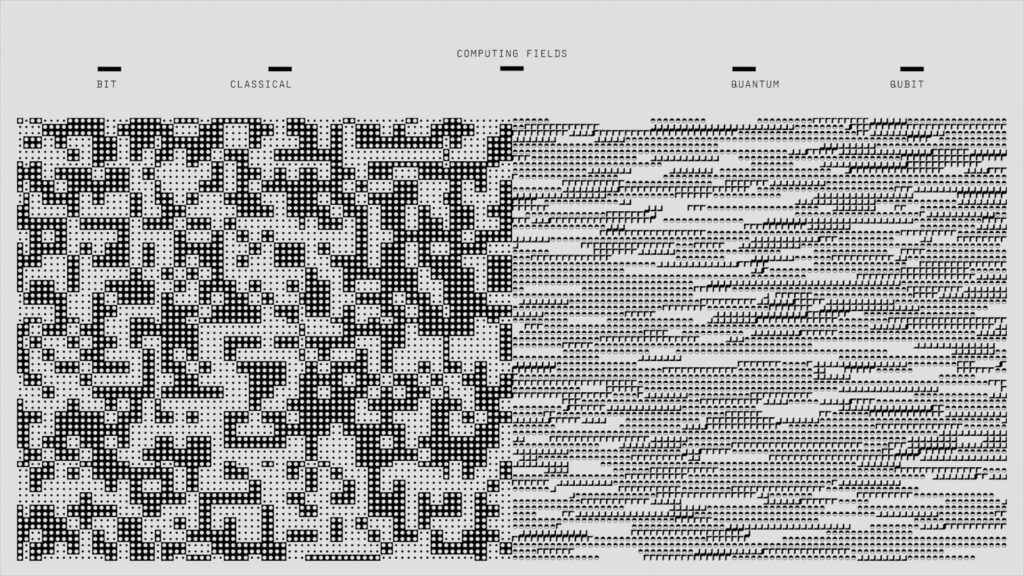

第3次AIブーム(2010年代~現在):《機械学習》と《ディープラーニング》の衝撃

そして現在、私たちはまさに第3次AIブームの渦中にいます。この未曾有のブームを牽引しているのが、「機械学習」と、その中でも特に強力な手法である「ディープラーニング(深層学習)」です。

過去2回のブームとの決定的な違い、それは「AIが人間からルールを教わるのではなく、データの中から自ら規則性やパターンを『学習』する」点にあります。人間が一つひとつルールを記述するのではなく、AIに大量のデータ(ビッグデータ)を与えることで、AIがデータに潜む本質的な特徴(特徴量)を自動で見つけ出すのです。

この革命的なブレークスルーは、3つの要因が奇跡的に噛み合ったことで実現しました。

- ビッグデータ:インターネットとデジタル技術の爆発的な普及により、学習に使える画像、テキスト、音声といったデータが桁違いに増加した。

- 計算能力の飛躍的向上:GPU(画像処理装置)の性能向上により、従来は不可能だった膨大な計算を高速に処理できるようになった。

- アルゴリズムの進化:ディープラーニングに代表される、非常に優れた学習アルゴリズムが開発・洗練された。

ディープラーニングの登場により、画像認識、音声認識、自然言語処理といった分野でAIの性能は劇的に向上しました。例えば、AIが猫の画像を正確に認識できるのは、何百万枚もの猫の画像を学習し、猫を猫たらしめる「特徴」のパターンをAI自身が獲得した結果なのです。

現在のAIは、自動運転車の開発、精度の高い医療診断、リアルタイム翻訳、さらには小説や絵画といった創作活動に至るまで、あらゆる分野で活用が始まり、私たちの社会に大きな変革をもたらしています。なインパクトを与えています。

まとめ:ルールベースからデータ駆動へ、そしてその先へ

AIの歴史は、コンピュータの進化と歩調を合わせながら、「知能とは何か」という根源的な問いに挑み続けた、期待と失望、そしてブレークスルーの繰り返しでした。

人間が定義したルールに縛られるアプローチから、データという事実から自ら学ぶ「データ駆動型」のアプローチへと進化したAIは、今や社会インフラの一部となりつつあります。

G検定の学習においては、各ブームの核心技術(推論と探索、エキスパートシステム、機械学習)と、それぞれが直面した壁(限界)をセットで理解することが、合格への最短ルートです。この壮大な歴史の流れを掴むことで、現代AI技術の立ち位置と未来の可能性を、より深く見通すことができるでしょう。