2025年の夏、8月3日から5日にかけて、両親に誘われて東北を旅してきました。今回の旅の目的は、東日本大震災の被災地に点在する「震災遺構」を巡ること。ずっと訪れたいと思いながら、中々機会を作れずにいた場所でした。

14年の時を経て、被災地の今

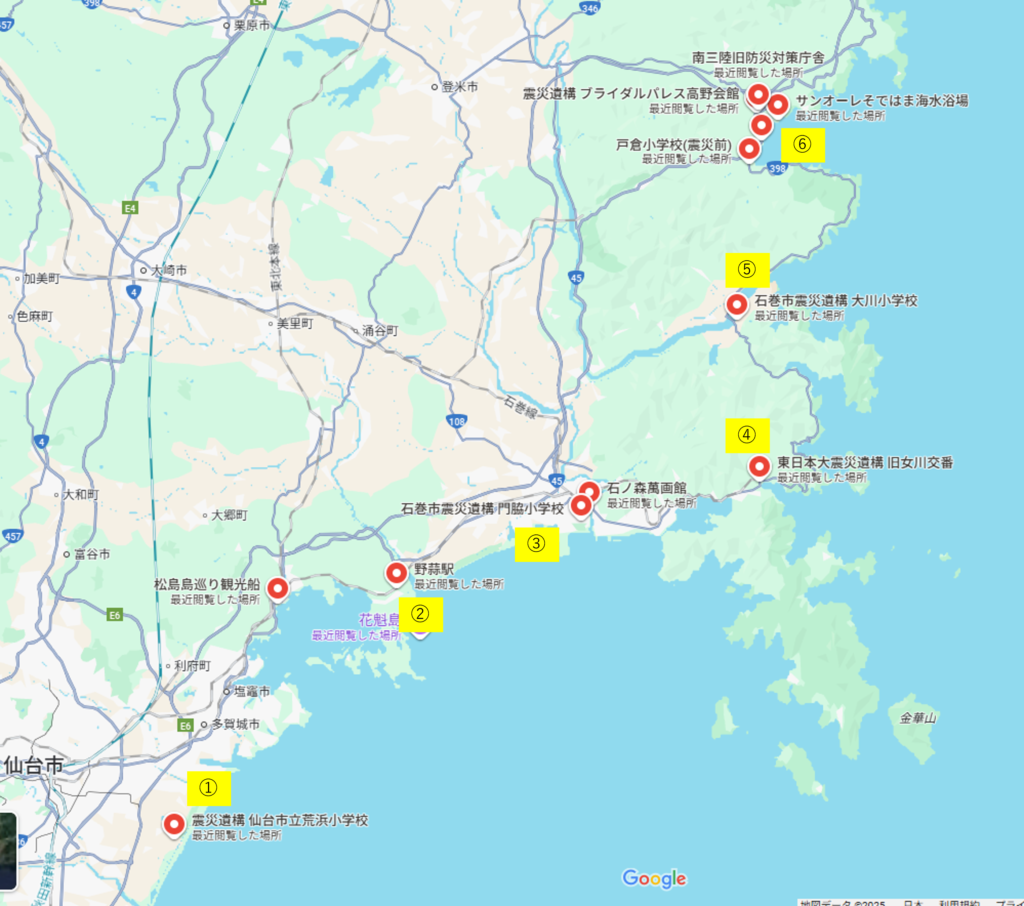

今回2泊3日の工程で訪れたのは、仙台市から南三陸町にかけて点在する、6つの地域の震災遺構です。

震災から14年という月日が流れた被災地の姿は、訪れた市町村の規模や立地、そして受けた被害の状況によって全く異なり、復興のあり方にも大きな地域差があることを肌で感じました。

津波によって全てが流された場所に、高く土を盛り、新たな街の土台が築かれている地域。広大な土地が更地のまま広がり、かつての賑わいを想像することすら難しい地域。

しかし、いずれの場所にも共通して言えたのは、以前そこにあったはずの街並みが消え去り、誰も住んでいない土地が広がっているという現実でした。

一方で、そこには決して悲観的な光景だけが広がっているわけではありません。場所によっては真新しい家々が建てられ、人々が新たな生活を営んでいます。利便性や経済という観点で見れば、未来へ向けた前向きな歩みも確かに感じられました。

東日本大震災について

マグニチュード9.0

東日本大震災は、2011年3月11日14時46分頃に発生。三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近で、深さ約24kmを震源とする地震でした。マグニチュード(M)は、1952年のカムチャッカ地震と同じ9.0。これは、日本国内観測史上最大規模、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目の規模の地震でした。

被害概要

被害状況等については、まだ行方不明者も多く、全容は把握されていません。緊急災害対策本部資料によると、震災から3ヶ月を超えた6月20日時点で、死者約1万5千人、行方不明者約7千5百人、負傷者約5千4百人。また、12万5千人近くの方々が避難生活を送っています。

震度

本震による震度は、宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測された他、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などでは震度6強を観測。北海道から九州地方にかけて、震度6弱から震度1の揺れが観測されました。

その後も強い揺れを伴う余震が多数観測されています。気象庁によると、4月7日に宮城県沖を震源として発生した震度6強の余震をはじめ、5月31日までに発生した余震は、最大震度6強が2回、最大震度6弱が2回、最大震度5強が6回、最大震度5弱が23回、最大震度4が135回観測されました。

私たちが訪れた震災遺構

今回、私たちは以下の震災遺構を訪れました。

- 仙台市:荒浜小学校

- 東松島市:野蒜駅

- 石巻市:門脇小学校

- 女川町:女川交番

- 石巻市:大川小学校

- 南三陸町:戸倉小学校、髙野会館、南三陸防災対策庁舎

「震災遺構」とは、大規模な災害によって被災した建物を、その被害の状況や教訓を後世に伝えるために保存しているものです。静かに佇む校舎や交番は、その傷跡を生々しく見せながら、私たちに多くのことを語りかけてきました。

①仙台市:荒浜小学校

仙台市の中心部から海沿いに行ったところにあるのが、荒浜小学校です。仙台平野の広々とした地域です。一帯は住宅地でしたが津波に飲み込まれ多くの住民の方が犠牲になりました。荒浜小学校は2階部分まで水没し、先生や生徒たちは屋上に避難して助かりました。二回のベランダの壁を破壊し、入り込んできた津波の威力を物語っています。

教職員や生徒は屋上に逃げて助かりましたが、一帯が水没したため、多くの犠牲者が発生しました。

②東松島市:野蒜(のびる)駅

もう使われていない駅のホームですが、まだ電車が走ってきそうな雰囲気も残っていました。

資料館にはガラスに入った千羽鶴の美しいオブジェクトがありました。

③石巻市:門脇小学校

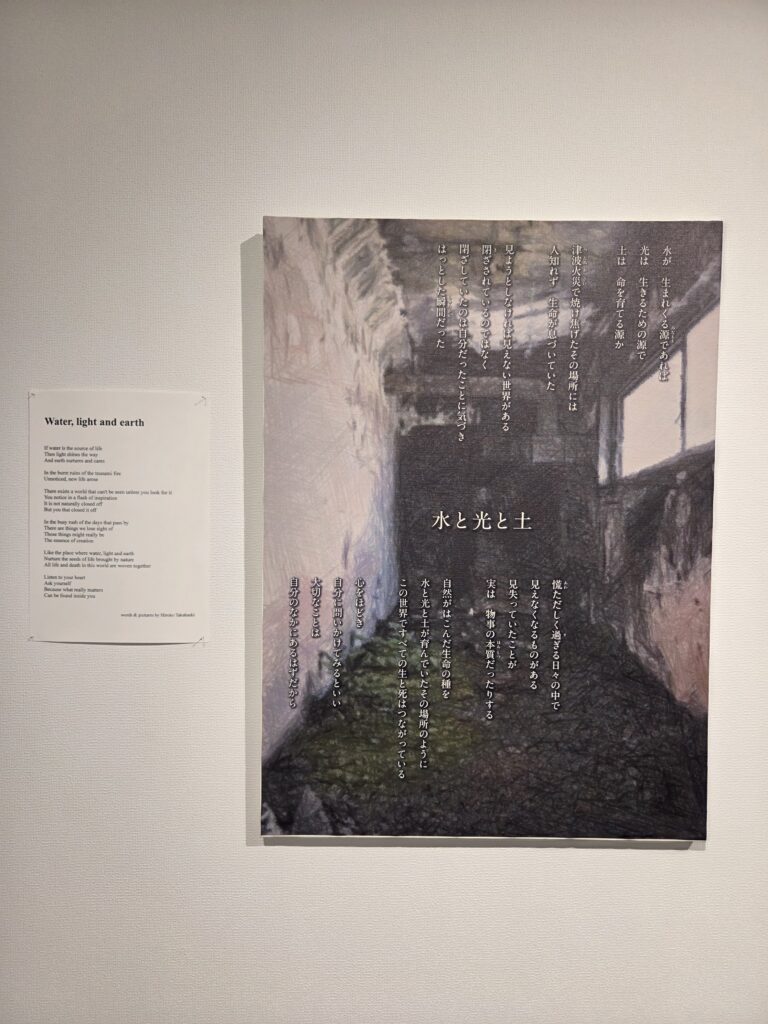

門脇小学校は、生生しさもありながら、美術館のような美しいディスプレイと、学芸員さんの書いた絵が、私たちに鮮烈な印象を与えてくれました。

施設で最初に入る体育館で飛び込んでくる、消防車と乗用車が津波の威力を示しています。

④女川町:女川(おながわ)交番

小さな港町で、一体は壊滅的な被害をうけました。復興後は高台に居住区を配置し、中心部の商業区と明確にわけることで、コンパクトにまとまった美しい港町になりました。一見すると、災害があったとは到底思えない美しい街並みですが、港近くまで歩いていくと、目の前に女川交番が現れ、この場所で確かに大津波が発生したことを語っていました。

女川駅から海へと続く商業区域、ハマテラスには地元産のカキや牛タン、ハンバーガーなどが食べられます。私が注文した女川チーズバーガーは、地元産のスーパーサーモンを使ったパテにたっぷりのチーズがトッピングされ食欲を刺激します。セットでは食べ応えのあるポテトとドリンクが付いてきます。片岡鶴太郎さんデザインの壁画もありました。

④石巻市:大川小学校

川の方面に逃げた74名の生徒と10名の教員が津波の犠牲になってしまいました。非常に悲しい事態を引き起こしたと管理者責任を問われ石巻市と遺族の間で裁判に発展しました。裁判の結果、石巻市に損害賠償が命じられました。

生き残った、当時小学生だった若者の一人が、大川小学校を震災遺構にする活動を行い、震災以降になりました。この場所でなぜ犠牲者が出てしまったのか、同じ事態を繰り返さないためにはどのような対策を講じるべきか私たちに考えるきっかけを与えてくれる場所となったのです。

起こってしまった悲劇を嘆くよりも、そこから何を学び、起こりえる危機に準備を行うか、という視点が重要なのだと気づかされました。

⑤南三陸町:戸倉小学校、髙野会館、南三陸防災対策庁舎

最後に訪れたのは、南三陸町でした。ここでは宿泊先のホテル観洋さんが震災後毎日運行している「語り部バス」に乗ってまわりました。

高野会館は結婚式などを執り行う施設でしたが、この建物の屋上に逃げた人たちが助かりました。現在は民間が管理する震災遺構となっています。

同じく南三陸町にあった戸倉小学校の跡地はすでに何もなく草木が生い茂っていましたが、実は津波被害の多い地域のため、教師や生徒は近くの山の上まで逃げて助かっています。先の大川小学校とは対照的な結果となり、日頃の防災意識が生死の重大な分かれ道になる、ということを示唆しています。

「語り部」から受け取った、忘れられない言葉

今回の旅で、何よりも心に深く刻まれたのは「語り部」をされている方々との出会いでした。

石巻市の大川小学校震災遺構施設で副館長を務める遠藤さん。そして、南三陸の美しい景色と震災の記憶をバスで巡りながら伝えてくださった、南三陸ホテル観洋のガイドスタッフ小野寺さん。

お二人の言葉は、ご自身の壮絶な経験に裏打ちされた重みを持ちながらも、決して悲しみだけを伝えるものではありませんでした。そこには、未来へつなぐための強い意志と、訪れる私たちへの温かい想いが込められていました。

特に、小野寺さんの言葉で、胸に突き刺さった言葉があります。

「誰かが伝え続けなければ、始めからそこになかったことになってしまう」

この言葉を聞いたとき、ハッとさせられました。風化とは、単に記憶が薄れることではない。その土地で起きた出来事、人々の営み、そして失われた命、その全てが「存在しなかった」ことにされてしまう、ということなのだと。

南三陸ホテル観洋に宿泊した際は、ぜひ語り部バスに参加してみてください。宿泊せずに語り部バスだけに参加することも可能です。

南三陸ホテル観洋_語り部バス

なぜ、今だったのか

東日本大震災が起きた2011年、私は大学を卒業し、社会人としての一歩を踏み出した年でした。正直に言えば、そこからの数年間は個人的にも非常に苦しい時期が続き、目の前のことに精一杯で、被災地に想いを馳せる精神的な余裕がありませんでした。

今回、旅に誘ってくれた両親は、阪神淡路大震災の被災経験者です。私自身、当時は神戸市に住んでいて小学一年生でした。 地震が起きた時、母は妹を身ごもっており、地震から1ヶ月後の2月に出産しました。言わずもがな震災は両親の人生観に大きな影響を与え、それは巡り巡って私の生い立ちにも深く関わっていると感じます。

さらに偶然にも大学一年生の時、所属していた劇団で神戸出身の先輩が書いた阪神淡路大震災をテーマにした舞台の主役に抜擢されました。

被災経験を持つ主人公を演じた経験は、私の価値観に大きな影響を与えました。

こうした経験がありながらも、なかなか東北へ向かう機会を作れずにいた私に、両親が「震災やその復興に関心を持ってほしい」と背中を押してくれたことで、ようやくこの旅が実現しました。企画をしてくれた父と母には、心から感謝しています。

14年という時を経て、ようやく被災地を訪れることができたのは、私にとって非常に大きな意味がありました。

日程の都合で今回は訪れることのできなかった被災地も数多く存在します。私もまた機会を作って、足を運んでみたいと思います。

今回は、震災に焦点を当てていますが、実は旅の途中で、石ノ森漫画家館に行ったり、松山市の遊覧船に乗ったり、海で遊んだりと観光も楽しんでいます。普通に観光としても楽しめる、素晴らしい場所でした。

もし、この記事を読んでくださっている方で、まだ東北の被災地を訪れたことがない方がいらっしゃれば、ぜひ一度足を運んでみることをお勧めします。

そして、もし機会があれば、ぜひ「語り部」の方のお話を直接聞いてみてください。映像や文章だけでは決して感じることのできない、大切な何かをきっと受け取ることができるはずです。

「私にできることは何か」問いかけてみませんか?

能登半島地震の今を知る

震災から1年半が経つ能登半島地震は未だ復興の途中です。

次の巨大地震予測を知り備える

次に巨大地震が起こるのは明日かもしれない、数十年後かもしれない。大切なことは、過去の大災害の教訓を活かし、いつか来るその時に向けて、一人一人が危機感を持ち、備えることです。

防災DXについて考える

以下の関連記事で、防災DXについてまとめました。ぜひお読みください。

最後に・・・

「ただ悲しい場所」じゃない。今の東北で感じてほしいこと

「被災地」と聞くと、悲しい気持ちになったり、何となく足が遠のいてしまったりするかもしれません。でも、今の東北は、ただ傷ついた場所ではありません。人々が力強く立ち上がり、未来のために新しい街を創り上げている、希望の場所でもあるのです。

1.「なんで?」を考える時間

東北の沿岸部には、津波の被害を後世に伝えるための「震災遺構」として、当時のままの姿で校舎などが保存されています。

石巻市にある大川小学校もその一つです。ここで起きた悲しい出来事を知ると、胸が締め付けられます。でも、そこで思考を止めずに、「どうしてこうなってしまったんだろう?」「自分だったら、どうやって逃げるだろう?」と考えてみることが、何よりも大切です。

正解のない問いについて、大切な方々と語り合う時間は、どんな勉強よりも深く、訪れた方々の心に残るはずです。

2.「誰かが伝えないと、なかったことになる」

現地には、「語り部」と呼ばれる方々がいます。ご自身の辛い経験を、未来の命を守るために語り継いでいる人たちです。

ある語り部の方はこう言ったそうです。 「誰かが伝え続けなければ、始めからそこになかったことになってしまう」

災害の記憶が薄れる「風化」とは、ただ忘れることではありません。そこで人々が笑い、泣き、生きていたという事実そのものが、「なかったこと」にされてしまう怖さなのだと気づかされます。

語り部さんの話を直接聞く経験は、「歴史」として知っていた出来事を、自分に直接つながる「物語」として捉え直す、かけがえのない機会になります。

おいしい!楽しい!が応援になる

東北の旅は、学ぶだけの固いものではありません。

三陸のキラキラ輝く海の幸を味わったり、新しくなった綺麗な商店街でお土産を選んだり…。私たちが旅を楽しみ、現地でお金を使うことが、復興を後押しする一番の力になります。

石ノ森漫画館(石巻市)

サイボーグ009や仮面ライダーを始め、数多くの作品を生み出した、石ノ森章太郎先生の漫画館にも行ってきました!

日本三景松島:遊覧船(松島市)

日本三景松島を眺める遊覧船にも乗ってきました!

今回私たちは立ち寄れませんでしたが、仙台市など、他にもまだまだ見どころが多い東北地方です。

旅から帰ってきたとき、きっと防災意識は大きく変わっているはずです。

「津波の時は、とにかく高いところに逃げないと」 「ハザードマップで、うちの周りを確認してみようよ」

そんな言葉が自然と出てくるかもしれません。

「知っている」と「見たことがある」の間には、とても大きな違いがあります。

この夏、東北の美しい景色と人の温かさに触れながら、命の尊さと未来への備えを感じてみませんか。