「俺、ダム好きなんすよ」

そう言うと、キョトンとした顔をされることがあります。

無理もありません。巨大なコンクリートの塊の、一体どこにそんなに惹かれるのか、と疑問に思うのは当然です。

実は私、ベリロンのパンダは、過去に一度、ダムの魅力に取り憑かれた時期がありました。

週末にダムを巡っては「ダムカード」を収集する日々でした。

しかし、日々の忙しさの中でその情熱はいつしか薄れていきました。

そんな私のダム熱が、数年の時を経て、思いがけない形で再燃することになりました。

きっかけは、ドライブで長野を流れる雄大な犀川(さいがわ)沿いの国道19号を走っていた時のこと。

視界の端に、とあるダムが映りました。

その名は「水内(みのち)ダム」。

偶然にも、私の知人と同じ名前でした。

「へぇ、こんな名前のダムがあるのか」

その小さなセレンディピティ(予想外の偶然)が、

眠っていた好奇心のスイッチを押したのです。

懐かしさも手伝って、私は再びダムの世界を覗いてみることにしました。

そして、知れば知るほど、その奥深さと面白さに、以前よりもっと強く引き込まれていきました。

この記事を読んでくださっているあなたも、ドライブやツーリングで何気なくダムを通り過ぎた経験があるかもしれません。

そして、あなたはこう思ったのではないでしょうか。

「なかなか立派なダムだな」と。

そう思ったのも束の間、すぐにあなたは運転に集中してダムのことなんて忘れたことでしょう。

しかし、もしあなたが少しだけ、

「このダムは、日本のダム全体でみると、どのくらいの大きさなのだろう?」と自問自答していたら、どうでしょう。

あなたはこれまでの人生の中で、味わったことのない途方もない疑問から抜け出せなくなっていたはずです。

そうです、その素朴な探求心を持つことが、私たちを深く、そして面白い「ダムの沼」へと誘う最高の入り口となるのです。

この記事では、私が再燃するきっかけとなった水内ダムをスタート地点に、ダムのスケール感、個性豊かな「形(型式)」、そして私たちの生活に欠かせない「役割(目的)」について、ダム初心者の方でも心の底から楽しめるよう、徹底的に紐解いていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたのダムを見る目は180度変わり、「ダム沼」の魅力から逃れられなくなっていることでしょう。

第一章:ダムの「大きさ」って何?~高さと貯水量が語る圧倒的スケール感~

ダムの魅力を語る上で、最も分かりやすく、そして多くのダムマニアに興奮を与える要素はなんと言ってもその「大きさ」です。

ダムの大きさを測る指標はいくつかありますが、まずは絶対に覚えておきたい二つの言葉が以下の通りです。

堤高(ていこう):

ダム本体の高さのこと。ダムを支える基礎の岩盤から、ダムの一番上の通路部分(天端:てんば と言います)までの垂直の高さを指します。最も直感的にダムのスケールを感じられる数値です。

総貯水容量(そうちょすいようりょう):

そのダムが満水時に貯めることができる水の総量です。ダムがどれだけのポテンシャル(水を溜める力)を持っているかを示す重要な指標と言えます。

日本の法律(河川法 第四十四条)では、高さ15m以上のものを「ダム」と定義しています。

・・・意外と低いな、と思われたかもしれません。

さて、私たちの旅のスタート地点である、水内ダムの堤高は25.3m。

法律上の基準は余裕でクリアしています。

一般的なビルに例えるなら、8階建てくらいに相当します。決して小さくはありません。

水内ダムも立派なダムです。

では、この水内ダムを、

日本のダム界のスーパースターたちと比較してみましょう。

その圧倒的なスケール感に、きっと驚くはずです。

「高さ」の比較:水内ダム vs 黒部ダム&高瀬ダム

まずは「高さ(堤高)」で比べてみます。日本のダムの高さランキング、トップ2の登場です。

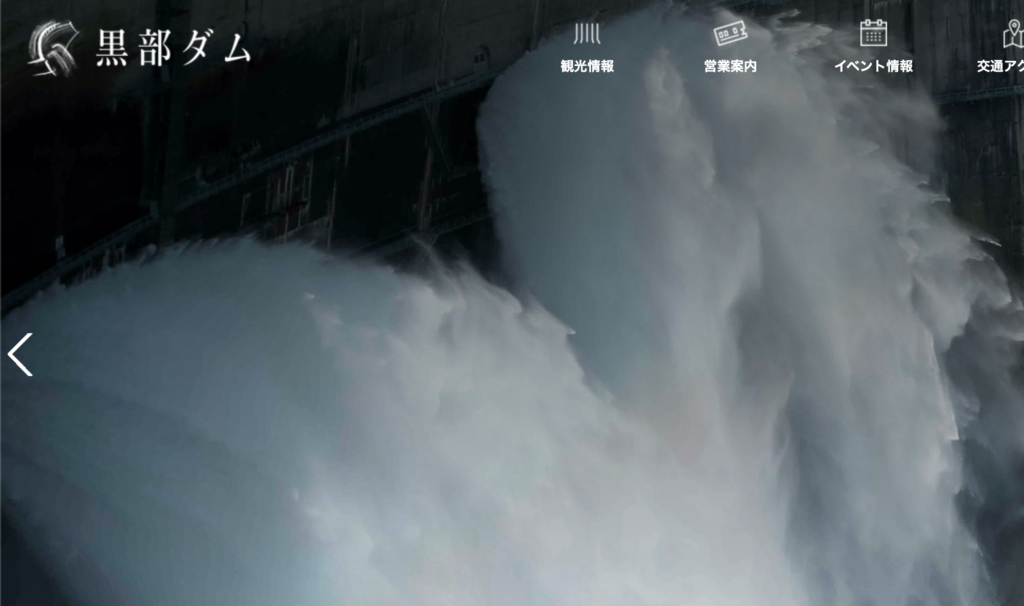

- 日本一の高さ・黒部ダム(富山県):堤高 186m。

水内ダム(25.3m)の約7.3倍。60階建ての超高層ビルに匹敵する、まさに天を衝く壁です。

かの有名な映画『黒部の太陽』で描かれた世紀の大事業の末に完成した、日本のダムの象徴的存在です。

・日本第2位の高さ・高瀬ダム(長野県):堤高 176m。

実はこのダム、水内ダムと同じ犀川水系の上流部に存在します。黒部ダムに次ぐ高さもさることながら、そのアクセスの困難さから「秘境のダム」とも呼ばれています。

数字だけではピンとこないかもしれません。想像してみてください。

もしあなたが水内ダムの天端に立っているとしたら、高瀬ダムの天端は、あなたの頭上からさらに150mも高い場所にあるのです。

見上げてもてっぺんが見えないほどの、絶望的なまでの高さの差。

これが、日本のトップクラスのダムが持つスケール感なのです。

「貯水量」の比較:水内ダム vs 徳山ダム

さて、次にダムがどれだけの水を貯められるかを示す「総貯水容量」を見てみましょう。こちらは「高さ」以上に劇的な差が現れます。

- 水内ダム:424万m³

- 日本一の貯水量・徳山ダム(岐阜県):6億6,000万m³

その差は、なんと約155倍。もはや比較すること自体がナンセンスに思えるほどの差です。巨大な空間の例えとしてよく使われる「東京ドーム(約124万m³)」で換算してみると、その凄まじさがより一層際立ちます。

- 水内ダム:東京ドーム 約3.4杯分

- 徳山ダム:東京ドーム 約532杯分

徳山ダムは、たった一つのダムで、山手線の内側全域を水深10m以上に沈めてしまうほどの水を貯め込むことができるのです。

このダムの建設によって、一つの村がダムの底に沈んだという歴史もあり、

その規模の大きさが私たちの生活や故郷に与える影響の大きさをも物語っています。

このように、一口に「ダム」と言っても、その規模は町の小さな公民館と、巨大な国際空港ほども違うのです。

水内ダムは、犀川という大きな水系の中で、小規模ながらも大切な役割を果たす一つの歯車。

そしてその上流には、国家的なプロジェクトとして建設された、まるで巨神のようなダムたちがいくつもそびえ立っている。

このスケールのグラデーションを理解することこそ、ダムを楽しむための重要な第一歩です。

第二章:ダムにも個性がある!ダムの「型式」超入門

ダムの魅力は、大きさだけではありません。

ダムを正面や横から見たときの「形」、すなわち型式(かたしき)には、

それぞれに計算され尽くした美しさと、地形に適応するための合理性が詰まっています。

ここでは、数ある型式の中から、日本のダムで特に代表的な3つの型式を、私たちの比較対象ダムを例にご紹介します。

1.重力式コンクリートダム:「重さ」で支える、頼れる番人

- 代表例:水内ダム、八ッ場(やんば)ダム、大町ダム

その名の通り、コンクリートで造られたダム本体の圧倒的な「重さ(自重)」によって、背後から迫りくる水の力(水圧)を真正面から受け止める、最もオーソドックスで、最も多く採用されている型式のダムです。

横から見ると、底に向かって裾が広がった、安定感抜群の台形をしています。これは、水深が深くなるほど強まる水圧に耐えるための、非常に合理的な形です。

例えるなら、両足を踏ん張って仁王立ちするお相撲さん。

自分の体重だけで相手の押しをがっしりと受け止める、あの力強いイメージです。構造がシンプルで頑丈なため、日本のどんな場所でも建設しやすく、その堂々とした姿には、寡黙で頼もしい番人のような機能美が宿っています。

2.アーチ式コンクリートダム:「形」で受け流す、優雅な芸術家

- 代表例:黒部ダム、奈川渡(ながわど)ダム

堤体が上流側に向かって、息をのむほど**美しいアーチ(弧)**を描いているダムです。この型式の最大の特徴は、ダムにかかる水圧を、そのアーチ構造によって両岸の固い岩盤へと巧みに受け流す点にあります。

例えるなら、壁に背中を預け、両手で突っ張る人。自分の力だけでなく、背後の壁(両岸の岩盤)の力も借りて、効率よく圧力を支えるイメージです。重力式のようにコンクリートの物量で耐えるわけではないため、堤体を薄く、スマートに建設できます。その結果、険しいV字峡谷に突如現れる巨大な芸術作品のような、壮麗で優美な景観を生み出すのです。

ただし、その構造上、両岸に非常に固く頑丈な岩盤がある場所でしか建設できません。まさに、地形に選ばれしダムと言えるでしょう。日本一の高さを誇る黒部ダムがこの型式であることは、その建設がいかに困難な場所で行われたかを物語っています。

3.ロックフィルダム:「土と石」で築く、雄大な“人工の山”

- 代表例:徳山ダム、高瀬ダム

中心部に「遮水壁(しゃすいへき)」と呼ばれる、粘土やアスファルトといった水を通さない壁(コア)を造り、その周りを大量の岩石(ロック)や土砂(フィル)でピラミッドのように台形に固めて造られたダムです。

見た目は、まるで人間が造った巨大な台形の山そのもの。コンクリートダムのような無機質な表情とは異なり、現地の岩石を積み上げて造るため、周囲の自然景観に溶け込むような雄大さがあります。コンクリートを大量に使うダムに比べて、地盤があまり強くない場所や、コンクリートの材料を運ぶのが困難な山奥でも建設できるという大きな利点があります。

日本一の貯水量を誇る徳山ダムや、第2位の高さを誇る高瀬ダムがこのロックフィルダムであることからも、そのポテンシャルの高さがうかがえます。近くで見ると、一つ一つの岩の大きさに圧倒され、人間がこれほどのものを築き上げたという事実に畏敬の念を抱かずにはいられません。

このように、ダムはただのコンクリートの壁ではなく、その土地の地形や地質、そして目的に合わせて、最適な型式が選ばれて設計されています。

ダムを訪れた際にはぜひ、「このダムはどのタイプかな?」「なぜこの形なんだろう?」と考えてみてください。

その構造の理由が見えてくると、ダム鑑賞は格段に面白くなります。

第三章:なんのために造る?ダムが担う大切な「目的」

さて、私たちはなぜ、莫大な費用と長い年月をかけてダムを造るのでしょうか。

それは、ダムが私たちの生活を守り、社会を豊かにするための、非常に大切な「目的」を担っているからです。

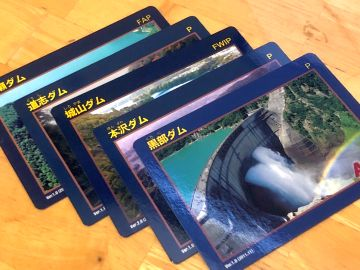

ダムの目的は、その役割を示すアルファベットを使って表されることが多く、ダムのスペックを記した案内板やダムカードにも必ず記載されています。

代表的なものに、以下の5つがあります。

- F:Flood control / 治水

- 大雨や台風の際に、上流から流れてくる洪水をダムに一時的に貯め込み、下流の川が氾濫しないように流量をコントロールします。近年多発するゲリラ豪雨や線状降水帯による水害から、私たちの命と財産を守る、最も重要な役割の一つです。

- A:Agriculture / かんがい

- 田んぼや畑で使う農業用水を、季節を問わず安定して供給します。美味しいお米や野菜が私たちの食卓に届くのも、ダムのおかげと言えるかもしれません。

- W:Water supply / 上水道・工業用水

- 私たちが毎日蛇口をひねって使う水道水や、工場で製品を作るために使われる工業用水を供給します。特に都市部にとって、ダムは巨大な「水がめ」として、なくてはならない存在です。

- P:Power generation / 発電

- 水を高いところから低いところへ落とす時のエネルギーを利用してタービンを回し、電気を作ります(水力発電)。二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源として、今改めてその価値が見直されています。

- N:Normal flow / 不特定利水(河川維持)

- これは少し専門的ですが、川に生息する魚などの生態系を守ったり、川沿いの美しい景観を保ったりするために、川が枯れてしまわないように常に一定量の水を流し続ける役割です。

多くの大規模な国営・県営ダムは、これらのうち複数の目的を兼ね備えた**「多目的ダム」**(例:八ッ場ダム、徳山ダム)として建設されます。

一方で、ただ一つの目的のためだけに造られた「専用ダム」も存在します。

例えば、私たちのスタート地点である水内ダムは発電(P)専用ダムです。

そして驚くことに、あの日本一の黒部ダムも、関西地方に大量の電力を供給するという、発電(P)の目的のためだけに造られました。あの巨大な構造物が、ただひたすらに電気を生み出すためだけに存在しているという事実は、なんともロマンを感じさせます。

この「目的」を知ることで、ダムの“性格”がより深く理解できます。

例えば、梅雨の時期に訪れたダムの水位がやけに低いことがあるかもしれません。それは、これから来るであろう大雨に備え、洪水を溜め込むための空き容量を確保している治水(F)目的のダムの姿なのです。また、険しい山奥で巨大な落差を誇るダムは、その高低差を最大限に活かして発電(P)で活躍しているダムなのだろう、と推測できます。

ダムの目的を知ることは、そのダムがなぜそこにあり、私たちの暮らしとどう関わっているのかを理解する上で、欠かせない視点なのです。

第四章:一つの川の物語。ケーススタディ「犀川水系」のダムたち

さあ、これまで学んできた「大きさ」「型式」「目的」という3つの知識を総動員して、私たちの旅の出発点である「犀川」を一つの壮大な物語として見ていきましょう。上流から下流へ、水が旅をするようにダムを巡ります。

源流~上流部:北アルプスに抱かれた巨大ダムたちの競演

物語は、日本の屋根、北アルプスの険しい山々から始まります。

ここから流れ出す梓川(あずさがわ)には、堤高155mを誇る奈川渡(ながわど)ダムを筆頭に、水殿(みどの)ダム、稲核(いねこき)ダムという、3つの美しいアーチ式ダムが連続して建設されています。これらは「安曇3ダム」と呼ばれ、3兄弟のように連なってその巨大な落差を活かし、大規模な発電(P)を行っています。

一方、槍ヶ岳を源流とする高瀬川には、日本第2位の高さ(176m)を誇るロックフィルダム、高瀬ダムがそびえ立ちます。その下流には兄弟ダムである七倉ダムが控え、こちらもまた、日本のエネルギーを支える発電(P)の巨人として君臨しています。

上流部はまさに、日本のトップクラスのダムたちがその高さを競い合う、発電のための巨大な舞台なのです。

中流部:流れを鎮め、暮らしを守る治水の要

梓川と高瀬川が松本盆地で合流し、ここから川は「犀川」と名を変えます。

その少し下流、安曇野市と大町市の境には、重力式コンクリートダムの大町ダムが控えています。このダムの重要な役割は、治水(F)や水道用水の供給(W)、かんがい(A)など、より私たちの生活に密着したものです。上流の巨大な発電ダム群が生み出した激しい流れをここで一度落ち着かせ、下流の街や田畑の安全を守る、防波堤のような重要な役割を担っています。

下流部:最後の仕上げを担う仕事人

そして川が山間部を抜け、長野盆地へと流れ込む手前で、ようやく私たちの水内ダムが登場します。

上流の巨人たちによってすっかり流れを整えられ、コントロールされた水を受け取り、その流れを利用して最後の仕上げとして発電(P)を行う。それが、この場所に与えられた水内ダムの役割です。

このように、一つの川には、異なるスケール、異なる型式、そして異なる目的を持ったダムたちが、まるで一つの精鋭チームのように連携し、それぞれの持ち場で役割を果たしているのです。

これまで巨大なダム群の凄さばかりを説明してきましたが、水内ダムの「小ささ」を、決して性能が低いと伝えたかったワケではありません。

この壮大な水のリレーシステムのアンカーとして、その場所にふさわしい最適な規模と役割を与えられている、ということなのです。

この視点を持つと、何気なく見ていた身近なダムも、壮大な物語の一部として、愛おしく見えてきませんか?

第五章:ようこそ沼へ!ダムを120%楽しむためのアクションプラン

さて、ダムの基礎知識を学んだあなたは、もう立派なダムマニアの卵です。

ここからは、知識を行動に移し、「ダムの沼」をさらに深く楽しむための具体的なアクションプランをご紹介します。

1. 「ダムカード」を集める旅に出る

私のダム熱再燃のきっかけであり、多くのダムファンを虜にしているのが、この「ダムカード」です。

これは、国土交通省と独立行政法人水資源機構が管理するダムなどで配布されている、トレーディングカード形式のパンフレットです。表面にはダムのベストショット写真、裏面にはダムの型式、堤高、貯水量といった基本スペックから、こだわりの技術などマニアックな情報までが凝縮されています。

原則として、そのダムの管理所などを訪れた人だけが、1人1枚もらえるというのがルール。この「現地に行かないと手に入らない」というコレクション性が、旅の目的となり、多くの人々をダムへと向かわせるのです。まずは近所のダムのカードから、集め始めてみてはいかがでしょうか。

2. ご当地グルメ「ダムカレー」を味わう

ダムを訪れた際の楽しみは、ダムそのものだけではありません。ダム周辺の飲食店や、ダムに併設されたレストランでは、「ダムカレー」が提供されていることがあります。

日本ダムカレー協会 より

これは、ご飯をダムの堤体に見立て、カレールーを貯水池の水に見立てたカレーライスのこと。ご飯の形がアーチ式になっていたり、福神漬けが流木に見立てられていたりと、各店舗が趣向を凝らしたユニークなダムカレーは、見た目も楽しく、味も格別です。ダムを見た後の空腹を、ダムカレーで満たす。これは最高の贅沢です。

3. ド迫力の「観光放流」を体感する

ダムの最もダイナミックな姿、それは「放流」です。普段は静かに水を湛えるダムが、轟音と共に大量の水を吐き出す姿は、まさに圧巻の一言。自然のエネルギーと、それをコントロールする人間の技術の結晶を目の当たりにすることができます。

特に黒部ダムの観光放流は有名ですが、他の多くのダムでも、イベントとして観光放流が行われることがあります。ダムのウェブサイトなどで放流スケジュールを事前にチェックし、その日を狙って訪れるのがおすすめです。水しぶきと轟音を全身で浴びる体験は、きっと忘れられない思い出になるでしょう。

4. 普段は入れない世界へ。「ダム見学ツアー」に参加する

より深くダムを知りたいなら、内部見学ツアーへの参加がおすすめです。多くのダムでは、職員の方の案内で、ダムの内部(監査廊と呼ばれるトンネルなど)や操作室を見学できるツアーを定期的に開催しています。

ひんやりとしたコンクリートの壁に囲まれた通路を歩き、巨大なゲートを間近に見上げる体験は、ダムが単なる壁ではなく、無数の設備と人々の働きによって支えられている巨大な機械であることを実感させてくれます。予約が必要な場合が多いので、事前に確認してみてください。

おわりに:あなたを「ダムの沼」へといざなう招待状

身近な「水内ダム」という一つの小さなきっかけから始まった私たちのダムを巡る旅は、もうすぐ終わろうとしています。

日本一の高さ、日本一の貯水量を誇る巨大ダムたちを経て、ダムの形(型式)や役割(目的)の奥深さに触れるものとなりました。

この記事を通してあなたに伝えた語ったのは「ダムは単なる巨大なコンクリートの塊ではない」ということです。

そこには、地形を読み解き、自然の猛威に挑む土木技術の粋があり、

私たちの平和な生活を守るという崇高な目的があり、そして見る者を圧倒し、魅了する機能美があります。

この記事を読んで、ほんの少しでもダムに興味が湧いたなら、ぜひ次の休日に、お近くのダムへ足を運んでみてください。

そして、ダムの前に立ち、マキマ風にこう問いかけてみてください。

「君の高さは?貯水量は?」

「君はどんな形(型式)をしているの?」

「君は、私たちのためにどんな仕事(目的)をしてくれているの?」

ダムはきっと、その雄大な姿で、あなたに多くのことを語りかけてくれるはずです。

ようこそ、深く、面白く、そしてどこまでも壮大な「ダムの沼」へ!

さて、ここまで読んでくれたあなたは気付いてしまったのではないでしょうか。

そう、世界のダムについて、何も知らないということを。

覚悟してください、ここから先に待ち受けるのは、「ダムの大海原」 簡単には戻ってこれないかもしれませんよ?

この続きが気になる方はぜひブログの通知が入るよう下のフォームから、無料のメルマガへ登録をよろしくお願いします。

筆者:ベリロンのパンダ 20代の頃にダムカード集めに没頭し、最近その熱が再燃。現在は投資、ブロックチェーンとAIを勉強している。最近ハマったマンガはチェンソーマン。